超大作。

西暦28世紀、人類は多数の惑星にまたがる国家、連邦を形作っていました。しかし、辺境の惑星ハイペリオン目掛けて連邦に服さないアウスターが侵攻を開始。そんな中、7人の巡礼者が別々の目的を抱き、ともに<時間の墓標>を目指すのですが、ハイペリオンの<時間の墓標>が開き始め、中からは殺戮者シュライクが現れ・・・

枠物語の構成になっています。6人の人間が、各々物語を語り始めます。それぞれ『司祭の物語:神の名を叫んだ男』、『兵士の物語:戦場の恋人』、『詩人の物語:『ハイペリオンの歌』』、『学者の物語:忘却の川の水は苦く』、『探偵の物語:ロング・グッパイ』、『領事の物語:思い出のシリ』。

2段組み524ページ。ダン・シモンズは、SF小説の集大成として『ハイペリオン』を書いたみたいです。多彩な独立した物語が6つあって呆れるけど、凄いなぁと感じます。

とくに『学者の物語:忘却の川の水は苦く』はジーンときます。若返っていく娘を抱き、生きる父の姿がたまらない。

1990年ヒューゴー賞、ローカス賞受賞作。1995年第26回星雲賞海外長編賞受賞作。

今日読んだ本

ダン・シモンズ『ハイペリオン』

今読んでいる本

日野啓三『あの夕陽』

山田風太郎『明治断頭台』

西暦28世紀、人類は多数の惑星にまたがる国家、連邦を形作っていました。しかし、辺境の惑星ハイペリオン目掛けて連邦に服さないアウスターが侵攻を開始。そんな中、7人の巡礼者が別々の目的を抱き、ともに<時間の墓標>を目指すのですが、ハイペリオンの<時間の墓標>が開き始め、中からは殺戮者シュライクが現れ・・・

枠物語の構成になっています。6人の人間が、各々物語を語り始めます。それぞれ『司祭の物語:神の名を叫んだ男』、『兵士の物語:戦場の恋人』、『詩人の物語:『ハイペリオンの歌』』、『学者の物語:忘却の川の水は苦く』、『探偵の物語:ロング・グッパイ』、『領事の物語:思い出のシリ』。

2段組み524ページ。ダン・シモンズは、SF小説の集大成として『ハイペリオン』を書いたみたいです。多彩な独立した物語が6つあって呆れるけど、凄いなぁと感じます。

とくに『学者の物語:忘却の川の水は苦く』はジーンときます。若返っていく娘を抱き、生きる父の姿がたまらない。

1990年ヒューゴー賞、ローカス賞受賞作。1995年第26回星雲賞海外長編賞受賞作。

今日読んだ本

ダン・シモンズ『ハイペリオン』

今読んでいる本

日野啓三『あの夕陽』

山田風太郎『明治断頭台』

PR

今、日野啓三の短編集を読んでいます。

『あの夕陽』

あらすじ ソウルから帰ってきた主人公の新聞記者は、ミス李なる朝鮮人のことを思っています。そして、自分に言いなりの妻と別れようとするのですが別れる気力すらわきあがってきません。そうして彼は、何も決断できぬまま銭湯へゆきます。芥川賞受賞作。

『野の果て』

主人公は、海鳴りの聞こえるあばら家のよう場所で生きているおばさんのもとを訪ねます。彼らは朝鮮から引き上げてきたという共通点があるため、何らかのつながりを感じているのですが・・・

『無人地帯』

韓国と北朝鮮の狭間にある非武装地帯に興味を持った記者は、そこへ赴き、教員の女性と出会い、そして輪郭のはっきりとしない彼女にひかれます。偶然トラックに置いていかれてしまい、学校で女性と夜をともに過ごすのですが・・・

味わい深い作品ばかりです。エッセイのようでもあります。半分くらいは、著者自身の姿をそのまま写し取っているのではないか。淡白なのですが、主人公の虚無というか、気だるさが強く感じられます。

その背景にあるのは、かつての第二次世界大戦や、朝鮮戦争なのだけど、それらは妙にぼんやりとしています。全体像がはっきりしないのです。けど戦争というのは、そういうものなのかも知れない。かっちりと掴むというのは不可能な気がします。

今日読んだ作品

日野啓三『あの夕陽』

日野啓三『野の果て』

日野啓三『無人地帯』

今読んでいる本

日野啓三『あの夕陽』

ダン・シモンズ『ハイペリオン』

山田風太郎『明治断頭台』

『猫のぷいさんひげ日記』は、その名の通り猫のぷいさんの日記。ぷいさんの口癖は「プイプイ」というもの。

ページをめくっていると愉快な気分になってきます。その日その日のご飯と寝床まで、しっかりと書いてあります。

ぷいさんは人間とは少しずれたところから世界を眺め、記します。とはいえ、何かを大仰に語りだすというわけではありません。いつでもどこでも呑気にしています。だけど、その呑気さが良い味を出しているというか、いつもカッカしている人間とは大きく異なるのです。

読みながら、著者の八鍬真佐子はしっかりと猫を観察しているんだろうなぁ、と感じました。そうそうそうなんだ、という場面がたくさんあります。そうそう猫って新聞の上にわざわざのるし、何か箱とかあるとすぐに入るんだよなぁ・・

猫って良いなぁ、と感じました。妙に優雅というかゆったりしていて、よく寝て、かと思いきや遊びだすんだよなぁ。

今日読んだ本

八鍬真佐子『猫のぷいさんひげ日記』

今読んでいる本

日野啓三『あの夕陽』

あらすじ 人類が衰退して数世紀がたちました。調停官となった旧人類の少女は、新人類の「妖精さん」と交流するためにこんぺいとうを埋めます。すると、とぼけた「妖精さん」たちがわらわらと現れ・・・

SF小説。ガガガ文庫。

なんというか、読んでいるとむず痒くなってくる小説。全体的に脱力しきっているゆるいところは悪くないんだけど、何もかもが気持ち悪いほど類型的/ありきたりなのです。主人公の語り口(ですます調)、性格などなど全てがいかにもありきたりだし、世界観だってどこかからの借り物のよう。

著者の田中ロミオは、美少女ゲームのシナリオライターだそうなので、それと全く同じ調子で小説も書いたのかもしれない。

今日読んだ本

田中ロミオ『人類は衰退しました』

今読んでいる本

日野啓三『あの夕陽』

★

著者: 山田悠介

出版社: 文芸社

話題沸騰の作品、だったのかなぁ。文章のあまりの酷さに、非難囂々の作品です。

1ページにつき、1つは日本語としておかしな表記があります。わざとやっているか、もしくは気が狂っているとしか思えないほどです。とても列挙しきれません。「二人が向かった先は地元で有名なスーパーに足を踏み入れた」 「騒々しく騒いでいる」 「最後の大きな大会では見事全国大会に優勝」 「三人は分かち合うように抱き合った」「永遠と続く赤いじゅうたん」「人々の間とともに長く受け継がれていく」「まだ成人を迎えていない幼き少女」「そう遠くなく、近いようだ」「十四年間の間」「うっすらと人影がかすかに現れた」・・・

設定も意味不明です。西暦3000年のはずなのに、ちゃぶ台やら、新幹線やらコンビニやらが出てくるのです。しかも、展開も意味不明。とげとげしい対立を繰り広げているはずの親子が一瞬で和解してしまうのです。物語として成立していません。これをギャグで書いているというのならそれなりに笑えるけど、著者はまじめに書いるらしいから頭を抱えたくなります。

「こんなものは、小説として認めない!」と書いている人をネットなどでよく見かけますが、僕もほぼ同感です。これが若者に受ける、というのはどういうことなのか。

僕は、『レンタル・チルドレン』を読んで山田悠介を知りました。たいして面白くないホラーっぽい感じのお話だったと思います。そして、その後話題になったので『リアル鬼ごっこ』を読み、山田悠介の作品はこれきりにしよう、と決意しました。というわけなので、多分読書日記に再び「山田悠介」の4文字が登場することはない、と思います・・・

『リアル鬼ごっこ』批判を飛び越えて、山田悠介否定になってしまった・・・

自森人読書 リアル鬼ごっこ

著者: 山田悠介

出版社: 文芸社

話題沸騰の作品、だったのかなぁ。文章のあまりの酷さに、非難囂々の作品です。

1ページにつき、1つは日本語としておかしな表記があります。わざとやっているか、もしくは気が狂っているとしか思えないほどです。とても列挙しきれません。「二人が向かった先は地元で有名なスーパーに足を踏み入れた」 「騒々しく騒いでいる」 「最後の大きな大会では見事全国大会に優勝」 「三人は分かち合うように抱き合った」「永遠と続く赤いじゅうたん」「人々の間とともに長く受け継がれていく」「まだ成人を迎えていない幼き少女」「そう遠くなく、近いようだ」「十四年間の間」「うっすらと人影がかすかに現れた」・・・

設定も意味不明です。西暦3000年のはずなのに、ちゃぶ台やら、新幹線やらコンビニやらが出てくるのです。しかも、展開も意味不明。とげとげしい対立を繰り広げているはずの親子が一瞬で和解してしまうのです。物語として成立していません。これをギャグで書いているというのならそれなりに笑えるけど、著者はまじめに書いるらしいから頭を抱えたくなります。

「こんなものは、小説として認めない!」と書いている人をネットなどでよく見かけますが、僕もほぼ同感です。これが若者に受ける、というのはどういうことなのか。

僕は、『レンタル・チルドレン』を読んで山田悠介を知りました。たいして面白くないホラーっぽい感じのお話だったと思います。そして、その後話題になったので『リアル鬼ごっこ』を読み、山田悠介の作品はこれきりにしよう、と決意しました。というわけなので、多分読書日記に再び「山田悠介」の4文字が登場することはない、と思います・・・

『リアル鬼ごっこ』批判を飛び越えて、山田悠介否定になってしまった・・・

自森人読書 リアル鬼ごっこ

短編集。『サイドカーに犬』『猛スピードで母は』収録。

『サイドカーに犬』

あらすじ 薫は弟と語らううちに、母が家出し、父の友人や愛人が出入りした小学4年生の夏休みのことを思い出します。そして自分にも何かが訪れるのではないか、と言う予感を抱くのですが。第92回文學界新人賞受賞作。映画化されているそうです。

『猛スピードで母は』

あらすじ 小学生5年生の慎は母親とともに北海道での日々を過ごしていました。そんなある日、母が再婚という言葉を口にします。芥川賞受賞作。

長嶋有は最近の作家らしく、非常に軽い作風なのだなぁと感じました。しかし一場面一場面に目を向けるとけっこう深いものがあります。子ども時代のことを懐古するときの寂しいような感情が伝わってきます。ムーギチョコとムギーチョコが印象に残りました。

車が物語を読み解くキーだというようなことを斎藤美奈子が書いていたけど、どういうことだろう。車で運ばれる(飼われている気がする)ということに快感を感じるのはなぜなのだろう。う~ん、何もしていない状況に溺れていることが楽しいということだろうか。

今日読んだ本

長嶋有『サイドカーに犬』

長嶋有『猛スピードで母は』

今読んでいる本

田中ロミオ『人類は衰退しました』

田中啓文のバカSF短編集。

『未到の明日に向かって』『地球最大の決戦 終末怪獣エビラビラ登場』『トリフィドの日』『トリフィド時代』『やまだ道 耶麻霊サキの青春』『赤い家』『地獄八景獣人戯』『地獄八景獣人戯』『蹴りたい田中』『吐仏花ン惑星 永遠の森田健作』収録。

『未到の明日に向かって』

『蹴りたい田中』で茶川賞を受賞した後の田中啓文へのインタビュー(綿谷りさ『蹴りたい背中』の芥川賞受賞そのものに関してのパロディ)。田中啓文の自己紹介的な感じ。

『地球最大の決戦 終末怪獣エビラビラ登場』

いやー、なんというか凄い・・・ ウルトラマンのエログロナンセンスなパロディ。

『トリフィドの日』『トリフィド時代』

キノコが喋りだし、世界征服を目指します。またまたバカバカしいはなし。ジョン・ウィンダムの同名小説のパロディだそうです。

『やまだ道 耶麻霊サキの青春』

山田正紀作品への思いが語られます。内宇宙的なオチ。

『赤い家』

蚊の私立探偵が主人公。彼女が人間の警察官の男とペアを組み、殺人事件と殺蚊事件を解決します。もうだめだ・・・

『地獄八景獣人戯』

水戸黄門のパロディ。もう何と言うか何が混じっているのかすらよく分からないです。汚い作品。

『蹴りたい田中』

なんと、『蹴りたい背中』とはまったく関係ないです。敗戦間近の日本軍は大和魂で戦艦・和紀を動かそうとします、というはなしでもうどうしようもない。

『怨臭の彼方に』

不老不死を手に入れる代わりに世界を滅亡させるほどの悪臭をまとってしまった美男の物語。

『吐仏花ン惑星 永遠の森田健作』

菅浩江『永遠の森 博物館惑星』のパロディかと思いきや、それは名前だけで・・・ 森田健作がおかしすぎ。笑うしかない。

笑うしかない。けど笑えないほどくだらない場合もあります。呆れるしかない。地口(駄洒落)だらけで、オチまで地口だらけです。真面目に読んでも何も得られないかも知れません。しかし、意外といろんなものを取り込んでいます。もう少しマシな方向にその知識を活かせば・・・

今日読んだ本

田中啓文『蹴りたい田中』

今読んでいる本

長嶋有『猛スピードで母は』

怪盗は、富豪の家から次々といろいろな財宝を盗んでいきました。現場に残されていたカードには、【GODIVA】と書かれていたため、怪盗はゴディバと名付けられました。それを追うのは探偵ロイズ。彼はその国の子ども達のヒーローです。寂れた町に住むリンツもロイズに憧れている少年の一人でした。彼は父に買って貰った聖書に挟まっていた紙を見て、どきりとします。それには風車小屋の絵がかかれており、ゴディバの残したものだと思われたからです。彼は探偵ロイズに手紙を送ります・・・

乙一らしい作品。

平山夢明『独白するユニバーサル横メルカトル』に収録されている作品群と近い雰囲気がします。かなり陰惨な世界。しかし救いがないわけではないところが良いです。

講談社ミステリーランド。

今日読んだ本

乙一『銃とチョコレート』

今読んでいる本

田中啓文『蹴りたい田中』

SF小説。

『永遠の森―博物館惑星』は連作短編集。『天上の調べ聞きうる者』『この子はだあれ』『夏衣の雪』『享ける手の形』『抱擁』『永遠の森』『嘘つきな人魚』『きらきら星』『ラヴ・ソング』収録。

小さな惑星に究極の美というものを追求するべく、古今東西のあらゆる美術品を集める巨大博物館「アフロディーテ」がつくられました。しかし、そこには平穏はありませんでした。音楽・舞台・文芸部門「ミューズ」、絵画・工芸部門「アテナ」、動・植物部門「デメテル」が美術品を巡って争うからです。総合管轄部署「アポロン」の田代孝弘はいつでも面倒な調停を任され、四苦八苦することに・・・

『この子はだあれ』が一番うわーと感じました。

「直接接続」というものが登場します。頭の中で物を思い浮かべるだけで、類似した物が次々と表示されるという便利な装置。使ってみたいなぁ、と感じました。

伏線が綺麗に収まっていきます。最初から全て考えていたのかなぁ。だとしたら、凄すぎる。けど多分考えていたとしか思えません。

第54回日本推理作家協会賞、星雲賞受賞作。

今日読んだ本

菅浩江『永遠の森―博物館惑星』

今読んでいる本

乙一『銃とチョコレート』

あずまきよひこ『あずまんが大王』

『永遠の森―博物館惑星』は連作短編集。『天上の調べ聞きうる者』『この子はだあれ』『夏衣の雪』『享ける手の形』『抱擁』『永遠の森』『嘘つきな人魚』『きらきら星』『ラヴ・ソング』収録。

小さな惑星に究極の美というものを追求するべく、古今東西のあらゆる美術品を集める巨大博物館「アフロディーテ」がつくられました。しかし、そこには平穏はありませんでした。音楽・舞台・文芸部門「ミューズ」、絵画・工芸部門「アテナ」、動・植物部門「デメテル」が美術品を巡って争うからです。総合管轄部署「アポロン」の田代孝弘はいつでも面倒な調停を任され、四苦八苦することに・・・

『この子はだあれ』が一番うわーと感じました。

「直接接続」というものが登場します。頭の中で物を思い浮かべるだけで、類似した物が次々と表示されるという便利な装置。使ってみたいなぁ、と感じました。

伏線が綺麗に収まっていきます。最初から全て考えていたのかなぁ。だとしたら、凄すぎる。けど多分考えていたとしか思えません。

第54回日本推理作家協会賞、星雲賞受賞作。

今日読んだ本

菅浩江『永遠の森―博物館惑星』

今読んでいる本

乙一『銃とチョコレート』

あずまきよひこ『あずまんが大王』

★

著者: 南原幹雄

出版社: 新潮社

江戸幕府の創始者・徳川家康の家臣の中に、石川数正という男がいました。彼は、三河の時代から家康に従っていた譜代の中の譜代です。家老にまでなり、家康の右手とすら言われました。しかし、天正13年、突如出奔し、天下取り間近の豊臣秀吉の配下となってしまいます。

その裏切りは、いったい何故おきたのか。何が理由だったのか、今でも分かっていません。出奔を知った時、家康は驚愕した、と伝えられています。そして、これでは豊臣方に内部情報が筒抜けだと言うことで、軍制を全て改めたと伝えられています。そのくらいの衝撃的な裏切りだったわけです。

この『謀将 石川数正』は、大胆にも、石川数正は裏切ったふりをして実は密かに豊臣方の情報を流し、徳川家康を助けていたのではないか、と推測。その推測をもとに物語を組み立てていきます。けどちょっと無理があり過ぎるような気がします。

その上二番煎じなんだよなぁ。そのような推理、つまり石川数正は二重の裏切りをしていて実は家康方だった、という推理はこれが最初ではありません。元祖は、たぶん山岡荘八の『徳川家康』です。だから、そこまで評価できないかも知れない。

しかもやたらと濡れ場が多い。読者サービスなのかなぁ。それにしても多すぎだよなぁ。

しかも構成も悪い。石川数正は、あんまり活躍できないまま、物語の半ばで倒れます(ふぐ中毒で・・・)。なんだか、主役なのにほとんど活躍できないままあっけなく死にます。そのあと活躍するのは、石川数正の息子・石川康長。けどだいたいあとは、蛇足といっても良い様な・・・

というわけで★1つ。根幹の設定(石川数正は二重の裏切り者だった)はけっこう面白いはずなのに、うまく活用できていない・・・ 説得力を持たせられなかった、というか。

自森人読書 謀将 石川数正

著者: 南原幹雄

出版社: 新潮社

江戸幕府の創始者・徳川家康の家臣の中に、石川数正という男がいました。彼は、三河の時代から家康に従っていた譜代の中の譜代です。家老にまでなり、家康の右手とすら言われました。しかし、天正13年、突如出奔し、天下取り間近の豊臣秀吉の配下となってしまいます。

その裏切りは、いったい何故おきたのか。何が理由だったのか、今でも分かっていません。出奔を知った時、家康は驚愕した、と伝えられています。そして、これでは豊臣方に内部情報が筒抜けだと言うことで、軍制を全て改めたと伝えられています。そのくらいの衝撃的な裏切りだったわけです。

この『謀将 石川数正』は、大胆にも、石川数正は裏切ったふりをして実は密かに豊臣方の情報を流し、徳川家康を助けていたのではないか、と推測。その推測をもとに物語を組み立てていきます。けどちょっと無理があり過ぎるような気がします。

その上二番煎じなんだよなぁ。そのような推理、つまり石川数正は二重の裏切りをしていて実は家康方だった、という推理はこれが最初ではありません。元祖は、たぶん山岡荘八の『徳川家康』です。だから、そこまで評価できないかも知れない。

しかもやたらと濡れ場が多い。読者サービスなのかなぁ。それにしても多すぎだよなぁ。

しかも構成も悪い。石川数正は、あんまり活躍できないまま、物語の半ばで倒れます(ふぐ中毒で・・・)。なんだか、主役なのにほとんど活躍できないままあっけなく死にます。そのあと活躍するのは、石川数正の息子・石川康長。けどだいたいあとは、蛇足といっても良い様な・・・

というわけで★1つ。根幹の設定(石川数正は二重の裏切り者だった)はけっこう面白いはずなのに、うまく活用できていない・・・ 説得力を持たせられなかった、というか。

自森人読書 謀将 石川数正

★★★★★

著者: 井出孫六

出版社: 社会思想社

井出孫六のデビュー作。「秩父困民党」を闇の中から掬い上げた名著。何度も繰り返し、新装版がだされています。多分、秩父事件が映画になったりしてブームになるとそれに乗じて、新たにだされるのだと思います。読みやすくて分かりやすいから手にとられやすいんじゃないかなぁ。

僕は、『王道の犬』という漫画を読んで、秩父事件のことを知りました。それでもう少し詳しいことが知りたいなぁと思っていたら、自由の森学園の図書館に『秩父困民党群像』があったので手に取りました(それにしても、自森の図書館っていうのは古い本の宝庫です、1986年出版の古いのが綿ぼこりの中に置いてあった・・・ もう他の社(新人物往来社・文元社などなど)からたくさんの新装版もだされているのに)

そもそも秩父事件とは何か。まぁ簡単に説明するなら、「明治17年11月、埼玉県秩父郡の農民が日本政府に対して武装蜂起した事件。1週間あまりで鎮圧され、1万4千人が処罰の対象になった。背景には自由民権化運動の激化があったとされる」というふうになります。ですが、それでは何も見えてきません。単なる農民一揆みたいなものなのか? とも思えます。

井出孫六は、秩父事件にした参加した中心人物たち1人ひとりの足取りを丹念に追っていきます。すると、叛乱を指導した「秩父困民党」の田代栄助らは、最初暴力的なやり方ではなく交渉によって状況を打開しようとしていたと分かります。高利貸や役所に借金の軽減を求めて交渉したり、政府に租税の軽減を求めて嘆願し・・・ しかし全く効果がありませんでした。

背景には、「松方デフレ」がありました。西南戦争の戦費が嵩んで国家財政はぼろぼろ。国内はインフレ状態。大蔵卿・松方正義はそれを解決するため、デフレ政策を行いました。そしたら物価が下落。完全な不況に陥ったわけです。そして、しわ寄せをくらった農村はもっとぼろぼろに。埼玉県秩父の農村もそんな状況でした。

「秩父困民党」は、話してもらちがあかないので怒りました。そして、最後の手段として武装蜂起を画策。彼らは、秩父に「独立国」を築くことを目指しました。つまり、革命に近い叛乱です。準備不足ではあったものの民衆のパワーは、警察や憲兵隊を圧倒しました。しかし、最後にはとうとう東京から軍隊出動。民衆を圧殺しました。そうして、叛乱は1週間で終わってしまいました・・・

井出孫六は、人間くさい「秩父困民党」のメンバーたちを中心に、「秩父事件」を描き出してみせます。基本的に彼らに寄り添って。章ごとにいろんな人を取り上げていきます。各章のタイトルを挙げていくと・・・ 「血盟のオルグたち 落合寅市・坂本宗作・高岸善吉」。「風布の人びと」。「神官と信徒たち」。「佐久の同盟者 菊池貫平・井出為吉を中心に」。「学務委員と教師たち新井周三郎を中心に」。「悲劇の組織者・小柏常次郎」。「群馬からの助っ人 新井虎吉・貞吉父子を中心に」。「秩父の谷間の女たち」という感じです。

それほど分厚い本ではないけれど、いろんなことを考えさせられます。とても読み甲斐があります。

自森人読書 秩父困民党群像

著者: 井出孫六

出版社: 社会思想社

井出孫六のデビュー作。「秩父困民党」を闇の中から掬い上げた名著。何度も繰り返し、新装版がだされています。多分、秩父事件が映画になったりしてブームになるとそれに乗じて、新たにだされるのだと思います。読みやすくて分かりやすいから手にとられやすいんじゃないかなぁ。

僕は、『王道の犬』という漫画を読んで、秩父事件のことを知りました。それでもう少し詳しいことが知りたいなぁと思っていたら、自由の森学園の図書館に『秩父困民党群像』があったので手に取りました(それにしても、自森の図書館っていうのは古い本の宝庫です、1986年出版の古いのが綿ぼこりの中に置いてあった・・・ もう他の社(新人物往来社・文元社などなど)からたくさんの新装版もだされているのに)

そもそも秩父事件とは何か。まぁ簡単に説明するなら、「明治17年11月、埼玉県秩父郡の農民が日本政府に対して武装蜂起した事件。1週間あまりで鎮圧され、1万4千人が処罰の対象になった。背景には自由民権化運動の激化があったとされる」というふうになります。ですが、それでは何も見えてきません。単なる農民一揆みたいなものなのか? とも思えます。

井出孫六は、秩父事件にした参加した中心人物たち1人ひとりの足取りを丹念に追っていきます。すると、叛乱を指導した「秩父困民党」の田代栄助らは、最初暴力的なやり方ではなく交渉によって状況を打開しようとしていたと分かります。高利貸や役所に借金の軽減を求めて交渉したり、政府に租税の軽減を求めて嘆願し・・・ しかし全く効果がありませんでした。

背景には、「松方デフレ」がありました。西南戦争の戦費が嵩んで国家財政はぼろぼろ。国内はインフレ状態。大蔵卿・松方正義はそれを解決するため、デフレ政策を行いました。そしたら物価が下落。完全な不況に陥ったわけです。そして、しわ寄せをくらった農村はもっとぼろぼろに。埼玉県秩父の農村もそんな状況でした。

「秩父困民党」は、話してもらちがあかないので怒りました。そして、最後の手段として武装蜂起を画策。彼らは、秩父に「独立国」を築くことを目指しました。つまり、革命に近い叛乱です。準備不足ではあったものの民衆のパワーは、警察や憲兵隊を圧倒しました。しかし、最後にはとうとう東京から軍隊出動。民衆を圧殺しました。そうして、叛乱は1週間で終わってしまいました・・・

井出孫六は、人間くさい「秩父困民党」のメンバーたちを中心に、「秩父事件」を描き出してみせます。基本的に彼らに寄り添って。章ごとにいろんな人を取り上げていきます。各章のタイトルを挙げていくと・・・ 「血盟のオルグたち 落合寅市・坂本宗作・高岸善吉」。「風布の人びと」。「神官と信徒たち」。「佐久の同盟者 菊池貫平・井出為吉を中心に」。「学務委員と教師たち新井周三郎を中心に」。「悲劇の組織者・小柏常次郎」。「群馬からの助っ人 新井虎吉・貞吉父子を中心に」。「秩父の谷間の女たち」という感じです。

それほど分厚い本ではないけれど、いろんなことを考えさせられます。とても読み甲斐があります。

自森人読書 秩父困民党群像

★★★★

著者: 笹公人

出版社: インフォバーン

短歌集、ですが普通の短歌を集めたものではありません。この『念力家族』は、念力家族の日常や、念力学園での出来事(でいいのかなぁ)を面白おかしくまじめに詠んだ短歌を集めたものです。ページをめくっているだけで笑えてくるようなものばかりです。

短歌と聞くと、しっとりとした恋愛の歌みたいなイメージがあります。そういうのも時折ちょっと変形した形で登場しますが、基本的に『念力家族』には、そういう短歌はあまり登場しません。

「注射針曲がりてとまどう医者を見る念力少女の笑顔まぶしく」

から始まり、そういうのがどんどん続きます。とにかく読めば分かるはず、と書いておけば良いのかなぁ、面白いです。

『トンデモ本の世界T』(大真面目に気が狂ったようなことを書いている本=トンデモ本を紹介している本の中の1冊)の中のどこかで、これは著者がねらってやっているわけだから「トンデモ本」には分類できないんだけど、傑作だから紹介しておきます、ということで触れられていたので知りました。

笹公人さんは、れっきとした歌人だそうです。本当に面白い人だなぁ・・・ すでに、何冊も本を出しているそうなので(『念力家族』『念力姫』『念力図鑑』『抒情の奇妙な冒険』)、そちらも読んでみたいなぁと思います。『抒情の奇妙な冒険』は歌集なのに早川書房のハヤカワSFシリーズから出版されているらしい・・・ いったいどんな感じなのだろう。

自森人読書 念力家族

著者: 笹公人

出版社: インフォバーン

短歌集、ですが普通の短歌を集めたものではありません。この『念力家族』は、念力家族の日常や、念力学園での出来事(でいいのかなぁ)を面白おかしくまじめに詠んだ短歌を集めたものです。ページをめくっているだけで笑えてくるようなものばかりです。

短歌と聞くと、しっとりとした恋愛の歌みたいなイメージがあります。そういうのも時折ちょっと変形した形で登場しますが、基本的に『念力家族』には、そういう短歌はあまり登場しません。

「注射針曲がりてとまどう医者を見る念力少女の笑顔まぶしく」

から始まり、そういうのがどんどん続きます。とにかく読めば分かるはず、と書いておけば良いのかなぁ、面白いです。

『トンデモ本の世界T』(大真面目に気が狂ったようなことを書いている本=トンデモ本を紹介している本の中の1冊)の中のどこかで、これは著者がねらってやっているわけだから「トンデモ本」には分類できないんだけど、傑作だから紹介しておきます、ということで触れられていたので知りました。

笹公人さんは、れっきとした歌人だそうです。本当に面白い人だなぁ・・・ すでに、何冊も本を出しているそうなので(『念力家族』『念力姫』『念力図鑑』『抒情の奇妙な冒険』)、そちらも読んでみたいなぁと思います。『抒情の奇妙な冒険』は歌集なのに早川書房のハヤカワSFシリーズから出版されているらしい・・・ いったいどんな感じなのだろう。

自森人読書 念力家族

『ヒドラ氷穴』 2145年

地球人のテロリスト・ラミアは、AADD総裁・落合哲也の暗殺を計画します。ガーディアンはそれを阻止しようとするのですが・・・

『エウロパの龍』 2149年

木星の衛星エウロパの海へ赴き、生物がいるかどうか探索していた潜水艇ソードフィッシュが、「龍に呑み込まれる」という言葉を残して連絡を絶ちます。そのため、さらに潜水艇<コバンザメ>が送られます。

『エインガナの声』2163年

AADDのシャンタク二世号は矮小銀河エインガナの調査を行っていました。ですが、突如として通信機能が乱れ、内部ではAADDの人間と地球の人間が対立し・・・・

『キャリバンの翼』2146~2171年

天才少女アグネス博士は、ブラックホール・カーリーにナノマシン投入実験を行います。そしてブラックホールが生物ではないか、という推測を行うのですが。『ヒドラ氷穴』に登場したテロリスト紫怨(ラミア)などが再登場。全編をまとめる作品。

「知的生命体」とは何なのか。何をもって、知的とするのか。考えさせられました。しかし、やたらと長い説明を読んでいると面倒になってきます。最後になるにつれて飽きてきました。

今読んでいる作品

林譲治『ヒドラ氷穴』

林譲治『エウロパの龍』

林譲治『エインガナの声』

林譲治『キャリバンの翼』

今読んでいる本

菅浩江『永遠の森』

地球人のテロリスト・ラミアは、AADD総裁・落合哲也の暗殺を計画します。ガーディアンはそれを阻止しようとするのですが・・・

『エウロパの龍』 2149年

木星の衛星エウロパの海へ赴き、生物がいるかどうか探索していた潜水艇ソードフィッシュが、「龍に呑み込まれる」という言葉を残して連絡を絶ちます。そのため、さらに潜水艇<コバンザメ>が送られます。

『エインガナの声』2163年

AADDのシャンタク二世号は矮小銀河エインガナの調査を行っていました。ですが、突如として通信機能が乱れ、内部ではAADDの人間と地球の人間が対立し・・・・

『キャリバンの翼』2146~2171年

天才少女アグネス博士は、ブラックホール・カーリーにナノマシン投入実験を行います。そしてブラックホールが生物ではないか、という推測を行うのですが。『ヒドラ氷穴』に登場したテロリスト紫怨(ラミア)などが再登場。全編をまとめる作品。

「知的生命体」とは何なのか。何をもって、知的とするのか。考えさせられました。しかし、やたらと長い説明を読んでいると面倒になってきます。最後になるにつれて飽きてきました。

今読んでいる作品

林譲治『ヒドラ氷穴』

林譲治『エウロパの龍』

林譲治『エインガナの声』

林譲治『キャリバンの翼』

今読んでいる本

菅浩江『永遠の森』

★★★

著者: 小泉吉宏

出版社: メディアファクトリー

自由の森学園の図書館には漫画があります。でも、地元の図書館には基本的に、漫画は置いていません(それが当たり前なんだけど)。それなのに、なぜか時々漫画が見つかることもあります。たとえば『タンタンの冒険』とか、『あさきゆめみし』(源氏物語の漫画化)とか。もしかしたら、図書館司書の中にファンがいるのかも知れません。

『ブッタとシッタカブッタ 1』も、なぜか地元の図書館に置いてあった漫画の1つです。副題は、「こたえはボクにある」というもの。雰囲気はとても軽いです。いろんなことをちょっとずつ深く考えてみよう、みたいな内容。『プチ哲学』などと似ています。こういうような、「ちょっと哲学してみよう!」っていうような本ってこの頃流行っているのかも知れません。

終始あわてたり、悩んだりしているシッタカブッタと、それを諭すブッタ。まず第1章は、恋に悩むシッタカブッタが登場。読んでいると、とても面白いです。

「あるがままの自分を認める」というような思想が底にあるように感じられます。東洋的っていうのかなぁ。よく分からないけど。いったいなんだろう、仏教とはまた違うような気がします。仏教っていうのはようするにあらゆる煩悩を捨てよう、ということだから。そうではなくて・・・・・

「あるがままが良い」っていうのは道教なのかな。いやー、道教は、それはそれでまた違うんじゃないか、という気がします。東洋の哲学や宗教とかじゃなくて、最近考え出された考え方なのかも知れません。まぁ何に分類されるのか、というのは分からないけど中身はとても分かりやすいです。漫画だから字だらけではなくて、まず読みやすいし。

自森人読書 ブッタとシッタカブッタ 1

著者: 小泉吉宏

出版社: メディアファクトリー

自由の森学園の図書館には漫画があります。でも、地元の図書館には基本的に、漫画は置いていません(それが当たり前なんだけど)。それなのに、なぜか時々漫画が見つかることもあります。たとえば『タンタンの冒険』とか、『あさきゆめみし』(源氏物語の漫画化)とか。もしかしたら、図書館司書の中にファンがいるのかも知れません。

『ブッタとシッタカブッタ 1』も、なぜか地元の図書館に置いてあった漫画の1つです。副題は、「こたえはボクにある」というもの。雰囲気はとても軽いです。いろんなことをちょっとずつ深く考えてみよう、みたいな内容。『プチ哲学』などと似ています。こういうような、「ちょっと哲学してみよう!」っていうような本ってこの頃流行っているのかも知れません。

終始あわてたり、悩んだりしているシッタカブッタと、それを諭すブッタ。まず第1章は、恋に悩むシッタカブッタが登場。読んでいると、とても面白いです。

「あるがままの自分を認める」というような思想が底にあるように感じられます。東洋的っていうのかなぁ。よく分からないけど。いったいなんだろう、仏教とはまた違うような気がします。仏教っていうのはようするにあらゆる煩悩を捨てよう、ということだから。そうではなくて・・・・・

「あるがままが良い」っていうのは道教なのかな。いやー、道教は、それはそれでまた違うんじゃないか、という気がします。東洋の哲学や宗教とかじゃなくて、最近考え出された考え方なのかも知れません。まぁ何に分類されるのか、というのは分からないけど中身はとても分かりやすいです。漫画だから字だらけではなくて、まず読みやすいし。

自森人読書 ブッタとシッタカブッタ 1

★★★★

著者: 星野道夫

出版社: 福音館書店

アラスカの自然の厳しさや美しさ、そしてそこに住む動植物と人々の姿を撮り続けた写真家・星野道夫。熊に襲われて1996年に亡くなりましたが、今でも彼の写真は、たくさんの人に愛され続けています。そんな彼の撮った写真が、『アラスカたんけん記』にも、たくさん載っています。どれも良いなぁ。

そもそもどうして彼は、アラスカという地に憧れたのか、ということがこの本を読むと分かります。小学生にも読めるくらい分かりやすくて、良い文章です。

星野道夫は、1枚の写真と出会い、それに惹かれてアラスカへの憧れを抱くようになりました。

そして、19歳の時、アラスカのシシュマレフ村に行こうと決心。シシュマレフ村の村長に、直接手紙を送りました。全然届くかも分かりませんでした。だけど、しっかりと返信が返ってきて、彼はアラスカに渡ることになります。日本をぽんと飛び出していく決心を固めて、手紙を送るというのは凄く勇気がいることだよなぁ。でも、若いうちにそのくらいのことができたら楽しいだろうなぁ、とも思います。

やっぱり、オーロラの写真がきれいです。だけど、それだけでなくて、白い雪原や、アラスカの樹林や、熊たちや、エスキモーの人々。それら全部が、印象的です。日本となんて違うんだろうか。やっぱり、その地に実際に行ってみないと、本当の意味ではその地の美しさの核心を理解することはできないのかも知れません。だけど、写真と文章によって伝わってくるものも確かにあります。

そういえば、今、シシュマレフ村は地球温暖化の影響を受けて、沈みかけているというはなしを聞いたことがあります。う~ん、どこにも環境問題が影を投げかけているんだなぁ。できたら、1度行ってみたいなぁ、と感じました。

自森人読書 アラスカたんけん記

著者: 星野道夫

出版社: 福音館書店

アラスカの自然の厳しさや美しさ、そしてそこに住む動植物と人々の姿を撮り続けた写真家・星野道夫。熊に襲われて1996年に亡くなりましたが、今でも彼の写真は、たくさんの人に愛され続けています。そんな彼の撮った写真が、『アラスカたんけん記』にも、たくさん載っています。どれも良いなぁ。

そもそもどうして彼は、アラスカという地に憧れたのか、ということがこの本を読むと分かります。小学生にも読めるくらい分かりやすくて、良い文章です。

星野道夫は、1枚の写真と出会い、それに惹かれてアラスカへの憧れを抱くようになりました。

そして、19歳の時、アラスカのシシュマレフ村に行こうと決心。シシュマレフ村の村長に、直接手紙を送りました。全然届くかも分かりませんでした。だけど、しっかりと返信が返ってきて、彼はアラスカに渡ることになります。日本をぽんと飛び出していく決心を固めて、手紙を送るというのは凄く勇気がいることだよなぁ。でも、若いうちにそのくらいのことができたら楽しいだろうなぁ、とも思います。

やっぱり、オーロラの写真がきれいです。だけど、それだけでなくて、白い雪原や、アラスカの樹林や、熊たちや、エスキモーの人々。それら全部が、印象的です。日本となんて違うんだろうか。やっぱり、その地に実際に行ってみないと、本当の意味ではその地の美しさの核心を理解することはできないのかも知れません。だけど、写真と文章によって伝わってくるものも確かにあります。

そういえば、今、シシュマレフ村は地球温暖化の影響を受けて、沈みかけているというはなしを聞いたことがあります。う~ん、どこにも環境問題が影を投げかけているんだなぁ。できたら、1度行ってみたいなぁ、と感じました。

自森人読書 アラスカたんけん記

『蝉の証』

僕は、老人ホームにいる祖母を見舞いました。相川という老人のところに現れたという若い男のことを調査することになります。収録されているものの中で最も恥ずかしい短編だなぁと感じました。会話も何もかもわざとらしすぎて、少し気持ち悪くないか。

『瑠璃』

僕は、従姉のルコに憧れていました。家族が旅行でいない間、彼女との楽しい日々を過ごし、さらに焦がれるのですが。切ない物語。

『彼の棲む場所』

マスコミで大活躍している良識派の人物の心の中には恐ろしく暗い感情がわだかまっていました、というはなし。かなり怖いです。

今日読んだ作品

本多孝好『蝉の証』

本多孝好『瑠璃』

本多孝好『彼の棲む場所』

今読んでいる本

林譲治『ウロボロスの波動』

僕は、老人ホームにいる祖母を見舞いました。相川という老人のところに現れたという若い男のことを調査することになります。収録されているものの中で最も恥ずかしい短編だなぁと感じました。会話も何もかもわざとらしすぎて、少し気持ち悪くないか。

『瑠璃』

僕は、従姉のルコに憧れていました。家族が旅行でいない間、彼女との楽しい日々を過ごし、さらに焦がれるのですが。切ない物語。

『彼の棲む場所』

マスコミで大活躍している良識派の人物の心の中には恐ろしく暗い感情がわだかまっていました、というはなし。かなり怖いです。

今日読んだ作品

本多孝好『蝉の証』

本多孝好『瑠璃』

本多孝好『彼の棲む場所』

今読んでいる本

林譲治『ウロボロスの波動』

林譲治の連作短編集『ウロボロスの波動』を読んでいる最中。

22世紀頃の宇宙を舞台にした近未来ハードSF。

全ての作品は同じ世界を舞台にしていますが、背景の時代は異なります。『ウロボロスの波動』、『小惑星ラプシヌプルクルの謎』はAADD創世記の物語。

『ウロボロスの波動』

降着円盤開発計画を推し進めるAADDは、ブラックホール・カーリーを中心にして半径2025kmの環状構造物<ウロボロス>を開発しました。計画は順調に進んでいました。しかし、ある博士がプログラムをいじったことから事故が発生し、博士が死亡。キャサリンはその事件を解決しようとするのですが、ウロボロスが勝手に動き出し・・・

『小惑星ラプシヌプルクルの謎』

小惑星ラプシヌプルクルの表面にマイクロ波受信アンテナを設置したAADD。しかし、突如として惑星が回転を開始し、アンテナが故障。危機管理部門ガーディアンがその事故を調査することに。

今日読んだ作品

林譲治『ウロボロスの波動』

林譲治『小惑星ラプシヌプルクルの謎』

今読んでいる本

本多孝好『MISSING』

林譲治『ウロボロスの波動』

22世紀頃の宇宙を舞台にした近未来ハードSF。

全ての作品は同じ世界を舞台にしていますが、背景の時代は異なります。『ウロボロスの波動』、『小惑星ラプシヌプルクルの謎』はAADD創世記の物語。

『ウロボロスの波動』

降着円盤開発計画を推し進めるAADDは、ブラックホール・カーリーを中心にして半径2025kmの環状構造物<ウロボロス>を開発しました。計画は順調に進んでいました。しかし、ある博士がプログラムをいじったことから事故が発生し、博士が死亡。キャサリンはその事件を解決しようとするのですが、ウロボロスが勝手に動き出し・・・

『小惑星ラプシヌプルクルの謎』

小惑星ラプシヌプルクルの表面にマイクロ波受信アンテナを設置したAADD。しかし、突如として惑星が回転を開始し、アンテナが故障。危機管理部門ガーディアンがその事故を調査することに。

今日読んだ作品

林譲治『ウロボロスの波動』

林譲治『小惑星ラプシヌプルクルの謎』

今読んでいる本

本多孝好『MISSING』

林譲治『ウロボロスの波動』

本多孝好の短編集『MISSING』を読んでいる最中。

『眠りの海』

崖から飛び降りようとして失敗し、少年に助けられた高校教師。彼は、教え子と惹かれあうものの周囲から糾弾され、自動車事故を起こして彼女を殺してしまったことを語りだします・・・

小説推理新人賞受賞作。ミステリ色が強い作品。

『祈灯』

妹の友達に不思議な女の子がいます。彼女は、かつて事故で妹を失ってから、自分は妹だと思い込み、そのように振舞っていました。なぜ彼女はそんなふうになってしまったのか・・・?

悪くはないけれど、随分と恥ずかしい小説だなぁ、と感じました。

今日読んだ本

本多孝好『眠りの海』

本多孝好『祈灯』

今読んでいる本

本多孝好『MISSING』

林譲治『ウロボロスの波動』

『眠りの海』

崖から飛び降りようとして失敗し、少年に助けられた高校教師。彼は、教え子と惹かれあうものの周囲から糾弾され、自動車事故を起こして彼女を殺してしまったことを語りだします・・・

小説推理新人賞受賞作。ミステリ色が強い作品。

『祈灯』

妹の友達に不思議な女の子がいます。彼女は、かつて事故で妹を失ってから、自分は妹だと思い込み、そのように振舞っていました。なぜ彼女はそんなふうになってしまったのか・・・?

悪くはないけれど、随分と恥ずかしい小説だなぁ、と感じました。

今日読んだ本

本多孝好『眠りの海』

本多孝好『祈灯』

今読んでいる本

本多孝好『MISSING』

林譲治『ウロボロスの波動』

★★★

著者: 村上哲見

出版社: 講談社

講談社現代新書の1冊。漢詩を読む入門書です。

世の中、漢詩入門と銘打たれているものはたくさんあります。この『漢詩の名句名吟』も、同じような感じで、「詩仙」李白、「詩聖」杜甫、「詩仏」王維といった有名人の詩をだーっと紹介していきます。読者を放っておくことなくしっかりと解説してくれます。少し、エッセイっぽい雰囲気もあります。

交響曲と歌曲の大家・グスタフ・マーラーには、代表作として交響曲「大地の歌」があります。それの全6楽章のうち、1、3、4、5と4つの楽章は「李太白による」となっている、というはなしは面白いなぁと感じました。李太白というのはようするに漢詩人・李白のことです。

漢詩と交響曲に関わりがあるとは思いませんでした。東洋のものが西洋の文化に流れ込んだりしているんだなぁ・・・ まぁ決して断絶しているわけではないんだし、当たり前といえば当たり前のことですが。それでもやっぱりそういう接点を見つけるのは楽しいです。

そういえば、「大地の歌」がつくられたのは1908年。ちょうど中国の清朝が、西洋列強の侵略に苦しんでいたころです。たくさんの面白いつながりがある一方で、そういう戦争というか侵略の歴史もあるんだよなぁ・・・ もう少し平和に世界はすすんでくれなかったのかなぁ。

なんだか漢詩のはなしから、ずれてしまいました。『漢詩の名句名吟』は漢詩のことをいろいろ知れる面白い本です。

自森人読書 漢詩の名句名吟

著者: 村上哲見

出版社: 講談社

講談社現代新書の1冊。漢詩を読む入門書です。

世の中、漢詩入門と銘打たれているものはたくさんあります。この『漢詩の名句名吟』も、同じような感じで、「詩仙」李白、「詩聖」杜甫、「詩仏」王維といった有名人の詩をだーっと紹介していきます。読者を放っておくことなくしっかりと解説してくれます。少し、エッセイっぽい雰囲気もあります。

交響曲と歌曲の大家・グスタフ・マーラーには、代表作として交響曲「大地の歌」があります。それの全6楽章のうち、1、3、4、5と4つの楽章は「李太白による」となっている、というはなしは面白いなぁと感じました。李太白というのはようするに漢詩人・李白のことです。

漢詩と交響曲に関わりがあるとは思いませんでした。東洋のものが西洋の文化に流れ込んだりしているんだなぁ・・・ まぁ決して断絶しているわけではないんだし、当たり前といえば当たり前のことですが。それでもやっぱりそういう接点を見つけるのは楽しいです。

そういえば、「大地の歌」がつくられたのは1908年。ちょうど中国の清朝が、西洋列強の侵略に苦しんでいたころです。たくさんの面白いつながりがある一方で、そういう戦争というか侵略の歴史もあるんだよなぁ・・・ もう少し平和に世界はすすんでくれなかったのかなぁ。

なんだか漢詩のはなしから、ずれてしまいました。『漢詩の名句名吟』は漢詩のことをいろいろ知れる面白い本です。

自森人読書 漢詩の名句名吟

★★★

著者: 高村薫

出版社: 文藝春秋

短編集。『愁訴の花』『巡り逢う人々』『父が来た道』『地を這う虫』収録。

『愁訴の花』

警備会社に勤めている元刑事・田岡のもとに、先輩刑事・須永が危篤だとの知らせが届きます。ちょうど直後に、牢から出所したばかりらしい、後輩の元刑事・小谷から電話を受けます。彼は、覚醒剤売買に手を出した美人の妻を殺害して逮捕、起訴、実刑判決を受けた男でした・・・ 小谷は須永のことについて田岡に問いますが、なぜ須永のことを気にするのかは、まったく喋りませんでした。

田岡は当時のことを思い出そうとします。なぜか、小谷の家に置いてあった青紫のリンドウの花のことから記憶は広がっていきます・・・・・

昔(1999)、「高村薫サスペンス」ということでドラマ化もされたそうです。この暗い物語を映像化か・・・ まぁとてもやりやすそうだけど。地に足がついているし(リアルっていうのかなぁ)、それに分かりやすいストーリーだし。

小谷の妻は、市井の「普通な人」ではありませんでした。確かに麻薬売買に手をだしていたのです。しかし、秘密はそれだけではありませんでした。彼女はその美貌をもちいて、お金を持つ人たちに体を売って儲けていたのです。つまり売春行為です。ですが、警察はそれを追及することはできませんでした。どこかから圧力がかかってきたからです・・・

全編、物語舞台は圧力によって、真実を追い求めることがままならぬ警察という組織。う~ん、ありそうなはなしです。高村薫は、明るいラストを用意することがありません。なんというか、夢を見させてくれるような物語と言うよりは、現実の問題を突きつけてくるような感じです。

嫌いじゃないが、暗い。高村薫のこの重々しさは、やっぱり長編でこそ活かされる気がするなぁ・・・ 『レディ・ジョーカー』の方が僕は気に入っています。

自森人読書 愁訴の花

著者: 高村薫

出版社: 文藝春秋

短編集。『愁訴の花』『巡り逢う人々』『父が来た道』『地を這う虫』収録。

『愁訴の花』

警備会社に勤めている元刑事・田岡のもとに、先輩刑事・須永が危篤だとの知らせが届きます。ちょうど直後に、牢から出所したばかりらしい、後輩の元刑事・小谷から電話を受けます。彼は、覚醒剤売買に手を出した美人の妻を殺害して逮捕、起訴、実刑判決を受けた男でした・・・ 小谷は須永のことについて田岡に問いますが、なぜ須永のことを気にするのかは、まったく喋りませんでした。

田岡は当時のことを思い出そうとします。なぜか、小谷の家に置いてあった青紫のリンドウの花のことから記憶は広がっていきます・・・・・

昔(1999)、「高村薫サスペンス」ということでドラマ化もされたそうです。この暗い物語を映像化か・・・ まぁとてもやりやすそうだけど。地に足がついているし(リアルっていうのかなぁ)、それに分かりやすいストーリーだし。

小谷の妻は、市井の「普通な人」ではありませんでした。確かに麻薬売買に手をだしていたのです。しかし、秘密はそれだけではありませんでした。彼女はその美貌をもちいて、お金を持つ人たちに体を売って儲けていたのです。つまり売春行為です。ですが、警察はそれを追及することはできませんでした。どこかから圧力がかかってきたからです・・・

全編、物語舞台は圧力によって、真実を追い求めることがままならぬ警察という組織。う~ん、ありそうなはなしです。高村薫は、明るいラストを用意することがありません。なんというか、夢を見させてくれるような物語と言うよりは、現実の問題を突きつけてくるような感じです。

嫌いじゃないが、暗い。高村薫のこの重々しさは、やっぱり長編でこそ活かされる気がするなぁ・・・ 『レディ・ジョーカー』の方が僕は気に入っています。

自森人読書 愁訴の花

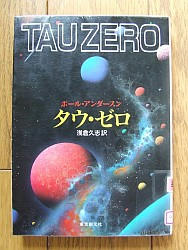

『タウ・ゼロ』は海外のSF小説。

核戦争後、世界はスウェーデンを中心にして再興を果たしました。人類は、飛躍的な科学の進歩にも助けられ、様々な惑星に人間を派遣しました。そして人類が住めるかどうか確かめようとしたのです。しかし、なかなか人間の移住可能な地は見つかりませんでした。そんな中、乙女座ベータ星を目指して50人の男女を乗せたレオノーラ・クリスティーネ号は地球を出発します。彼らは順調に旅していきます。しかし、途中で事故が発生し、減速装置が破壊されてしまいます。レオノーラ・クリスティーネ号は止まることができず、どんどん加速していき・・・

いかにもSFらしい作品。面白かったです。しかし、何もかもが都合よくいきすぎだろう、と思ってしまいました。極限状況では、自殺者が出ない方がおかしいのではないか。

閉鎖的な船内で繰り広げられる愛憎劇は熾烈です。そういえば、船内はフリーセックス状態なのですが、やっぱりそういう面は書かれた時代(『タウ・ゼロ』の場合は1970年代)に影響されるのかなぁ、と感じました。

それにしても狭い空間においては、独裁が最も効率が良いのだろうか。けど、そこの破綻が書かれないところなどは、妙に甘い気がします。

今日読んだ本

ポール・アンダースン『タウ・ゼロ』

今読んでいる本

波津彬子『女神さまと私』

核戦争後、世界はスウェーデンを中心にして再興を果たしました。人類は、飛躍的な科学の進歩にも助けられ、様々な惑星に人間を派遣しました。そして人類が住めるかどうか確かめようとしたのです。しかし、なかなか人間の移住可能な地は見つかりませんでした。そんな中、乙女座ベータ星を目指して50人の男女を乗せたレオノーラ・クリスティーネ号は地球を出発します。彼らは順調に旅していきます。しかし、途中で事故が発生し、減速装置が破壊されてしまいます。レオノーラ・クリスティーネ号は止まることができず、どんどん加速していき・・・

いかにもSFらしい作品。面白かったです。しかし、何もかもが都合よくいきすぎだろう、と思ってしまいました。極限状況では、自殺者が出ない方がおかしいのではないか。

閉鎖的な船内で繰り広げられる愛憎劇は熾烈です。そういえば、船内はフリーセックス状態なのですが、やっぱりそういう面は書かれた時代(『タウ・ゼロ』の場合は1970年代)に影響されるのかなぁ、と感じました。

それにしても狭い空間においては、独裁が最も効率が良いのだろうか。けど、そこの破綻が書かれないところなどは、妙に甘い気がします。

今日読んだ本

ポール・アンダースン『タウ・ゼロ』

今読んでいる本

波津彬子『女神さまと私』

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

ブログ内検索

最新記事

(01/04)

(02/17)

(02/16)

(09/29)

(08/06)

(08/05)

(08/05)

(08/05)

(08/05)

(08/04)

最新TB

最古記事

(08/08)

(08/08)

(08/09)

(08/09)

(08/10)

(08/11)

(08/12)

(08/12)

(08/13)

(08/13)

アクセス解析